Perché il mondo del lavoro ha bisogno delle discipline umanistiche

Le Humanities sono spesso considerate poco utili per aziende e organizzazioni ma sono una risorsa inesauribile di competenze sempre più ricercate e soprattutto offrono un'idea diversa di management, capace di generare innovazione grazie alla contaminazione tra discipline diverse e di coltivare il benessere delle persone

Come nascono le idee più efficaci e innovative?

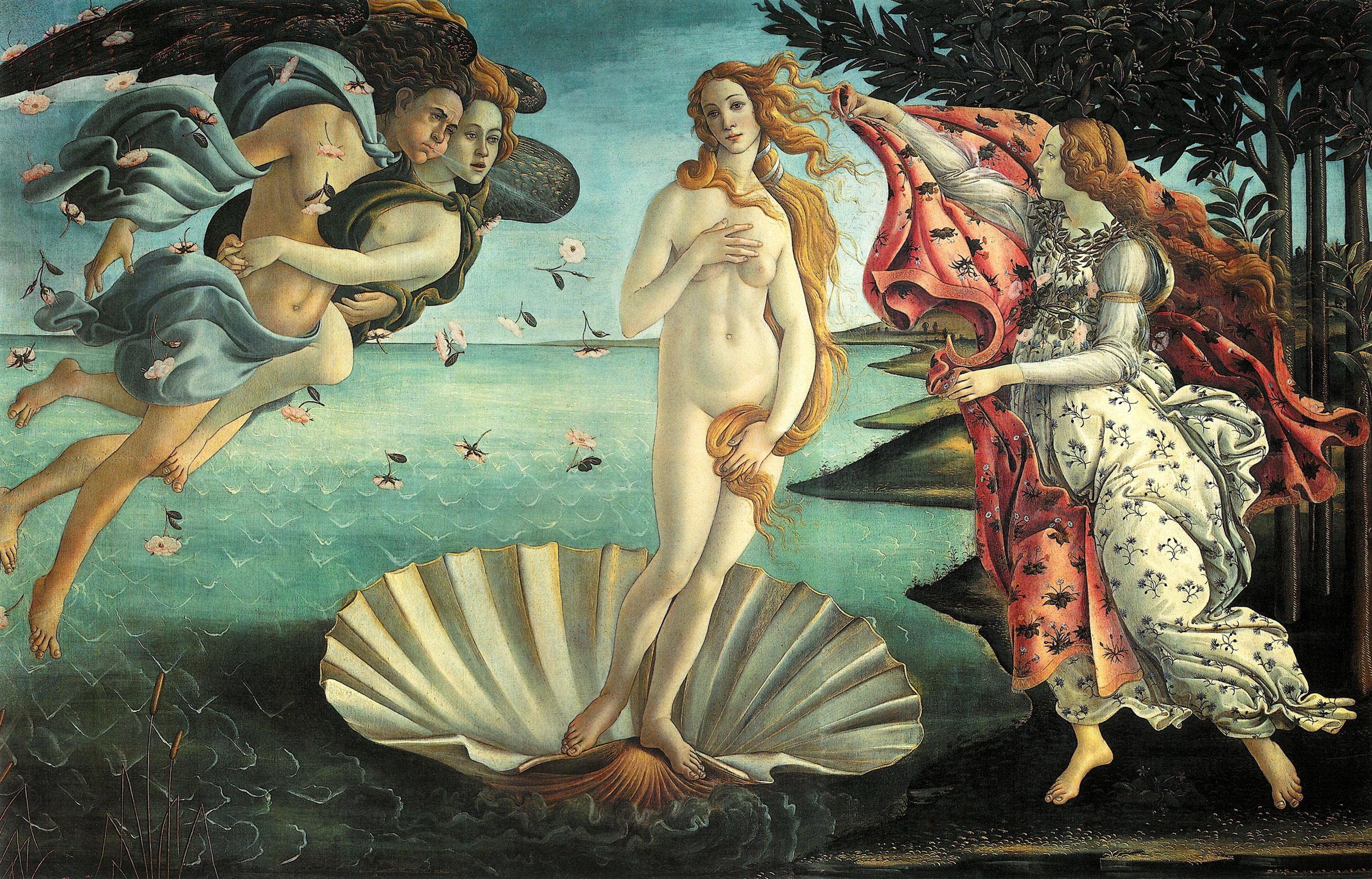

L’economista Frans Johansson, nel suo libro Effetto Medici, risponde con l’esempio del Rinascimento italiano. Quando nella Firenze del Quattrocento, grazie a una straordinaria capacità di attrarre talenti, la famiglia Medici riesce a rompere le barriere tra mondo dell’arte e della scienza.

Alla corte di Firenze, pittori, scienziati, architetti, filosofi, poeti e matematici hanno la possibilità di contaminarsi a vicenda e nel giro di pochi decenni, il Rinascimento dà vita a capolavori e innovazioni senza precedenti.

La Firenze di Lorenzo il Magnifico è spesso considerata la culla dell’Umanesimo per come lo conosciamo oggi, l’insieme di discipline e arti che hanno al centro la condizione umana e ne approfondiscono i vari aspetti nella cultura e nella società: l’arte, la letteratura, la filosofia, la storia.

Discipline che, da una parte, siamo abituati a considerare in qualche modo nobili, perché alla base della nostra identità come individui e come società ma dall’altra parte, in contrapposizione alle discipline tecniche e scientifiche che vivono in una sfera totalmente separata nel nostro sistema scolastico e universitario, le discipline umanistiche sono sempre più spesso considerate anche “inutili”.

E il principale, se non unico, criterio per stabilire questa inutilità sarebbe la spendibilità delle materie umanistiche nel mondo del lavoro. Perché per chi ha studiato medicina, ingegneria o economia le offerte di lavoro non mancano mai, mentre le offerte di lavoro per scrittrici, filosofe e storiche non sono esattamente comuni su LinkedIn.

Ma basta davvero questo per considerare le Humanities inutili o forse dovremmo cambiare punto di vista?

L’umanesimo in azienda

La premessa è che, ovviamente, non sono solo le offerte di lavoro e il mercato a determinare l’utilità o meno di una disciplina. Prima di qualsiasi discorso sulle capacità delle Humanities di aprire le nostre menti ed essere il fondamento della nostra civiltà, le discipline umanistiche hanno sempre avuto un valore pratico e un’utilità concreta, non sono un esercizio teorico fine a se stesso ma offrono strumenti e metodi precisi per risolvere problemi reali: la comprensione di fenomeni sociali complessi, la capacità di comunicare ed esprimersi, il nostro modo di capire noi stessi e la realtà.

Ma quello che le discipline umanistiche portano con sé in termini di competenze e contenuti, può rivelarsi utile e concreto anche al di là dell’ambito accademico o quello della valorizzazione del patrimonio culturale, anche per aziende che non hanno la filosofia e i romanzi come core business. Un’opportunità resa possibile anche grazie allo sviluppo tecnologico che rende sempre meno previdibili e settoriali i lavori del futuro.

Per rendersene conto, può essere utile leggere il Future of Jobs Report 2023 del World Economic Forum, che prova a raccogliere quelle che saranno le competenze più richieste dal mercato del lavoro nei prossimi cinque anni:

1. Pensiero analitico

2. Pensiero creativo

3. Resilienza, flessibilità e agilità

4. Motivazione e autoconsapevolezza

5. Curiosità e apprendimento continuo

6. Alfabetizzazione digitale

7. Affidabilità e attenzione ai dettagli

8. Empatia e ascolto attivo

9. Leadership e capacità di influenza

10. AI e Big Data

Tante competenze trasversali e umane quindi, legate alla capacità di leggere e interpretare la realtà e i suoi cambiamenti, di comunicare e costruire relazioni, di sviluppare una visione strategica e fare collegamenti fra mondi diversi. Competenze umane, competenze che le discipline umanistiche sono naturalmente portate a coltivare, anche se magari nel lavoro di ogni giorno non capiterà mai di esporre direttamente la filosofia di Spinoza o approfondire il significato delle poesie di Patrizia Cavalli. Ne abbiamo parlato ultimamente anche sul nostro canale LinkedIn.

Ma più in generale, aprirsi alla prospettiva umanistica in azienda permette di coltivare un tipo di management diverso da quello tradizionale, più concentrato sulle persone e sugli impatti che le attività aziendali hanno sulla società nel suo complesso. E un management diverso porta con sé una cultura aziendale diversa, più aperta al cambiamento e all’innovazione, e un maggiore coinvolgimento e benessere per le persone che di quelle aziende fanno parte.

Per questo, quando insieme a Scuola Holden portiamo in azienda la narrazione e le prospettive delle discipline umanistiche attraverso i nostri percorsi e le nostre formazioni, lo facciamo con questo duplice scopo. Da una parte, le Humanities sono il mezzo per sviluppare altre competenze specifiche: storytelling, leadership, pensiero critico, creatività o intelligenza emotiva. Dall’altra, le Humanties sono anche il fine, perché portare per esempio le storie della letteratura, dell’arte o della psicologia in un contesto di soli ingegneri o esperti di finanza già di per sé genera ispirazione, nuovi stimoli, occasioni di socialità e confronto.

E contribuisce a far crescere le persone nel loro complesso, non solo in quanto professionisti e professioniste.

Abbattere le barriere tra discipline per guardare più lontano

Tornando per un attimo al Quattrocento e alla corte medicea, il punto è che forse è arrivato (o se preferite, è tornato) il momento di superare l’idea secolare che umanesimo e scienze tecniche siano dei compartimenti stagni, mai in comunicazione fra loro. Poesia, scienza, informatica, storia, ingegneria e filosofia sono tutte espressioni dello stesso bisogno umano di conoscere e creare e per fiorire hanno da sempre bisogno di contaminarsi a vicenda.

Questo è fondamentale per il mondo del lavoro ma al di là dello sviluppo di competenze trasversali, questa collaborazione fra tecnico e umano è fondamentale in tutte le principali sfide globali del nostro tempo: non è possibile affrontare questioni come il cambiamento climatico, l’impatto dell’intelligenza artificiale, le migrazioni o le disuguaglianze sociali senza adottare un approccio interdisciplinare.

Così la filosofia può offrire gli strumenti per analizzare le implicazioni etiche e culturali delle nuove tecnologie, come la storia e la sociologia aiutano a comprendere i cambiamenti sistemici che generano, o la linguistica i meccanismi con cui funzionano. E viceversa anche la fisica e la biologia possono ispirare nuove narrazioni capaci di appassionarci e raccontarci qualcosa di noi. Oppure l’arte e il design ispirare nuovi servizi e soluzioni ingegneristiche.

Le possibilità sono infinite perché, in fondo, il segreto dell’innovazione è tutto qui: la contaminazione fra mondi – solo in apparenza – distanti.

Se vuoi saperne di più, scrivici.